|

I - Preliminares

|

Links rápidos:

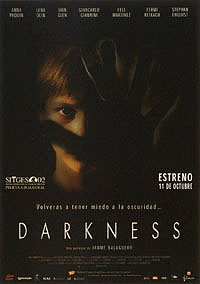

2009 Lost Memories | 28 Days Later | Adaptation | Below | Darkness | Deathwatch |

Dog Soldiers | Elysium | The Gathering | L.I.E. | A Map of the Heart | Narc | Say Yes | Secretary |

El Segundo Nombre | A Snake of June | Tattoo | Toy Love | Trece Campanadas | Volcano High

A edição 23 do Festival Internacional de Cinema do Porto decorreu entre os dias 21 de Fevereiro e 1 de Março de 2003, nas duas salas do Teatro Rivoli, a que se adicionou, como tem sido hábito nos últimos anos, o reforço de programação numa sala do AMC, em de Vila Nova de Gaia. Este ano, estivemos perante um evento assolado por um fantasma de contenção orçamental e de crise económica, que não conseguiu assustar a organização, a qual até conseguiu apresentar um conjunto de filmes de qualidade superior à edição anterior, ainda que grande parte dos títulos estivessem já comprados para exibição comercial.

Crise, Selecção, Programação.

Crise, que crise? Enquanto a Ministra das Finanças alimenta o pânico na Nação, provocando uma contenção de gastos provavelmente superior àquela que efectivamente se verificaria pela simples constatação de que o ordenado continua a não esticar e os preços e os impostos continuam adequados para o nível de vida de qualquer assalariado de Tóquio de rendimentos médios, gerando um ciclo vicioso de estagnação da economia (que não irá a lado nenhum com o consumo privado em baixo), eventos de claro interesse cultural como o Fantasporto vêem-se na posse de um orçamento muito inferior ao disponibilizado para edições anteriores. A Câmara Municipal do Porto reduziu a sua participação em 40% em relação ao ano passado e o Instituto da Juventude e o Cartão Jovem também optaram por poupar dinheiro. No sector privado, as coisas não melhoram e deixámos de contar com a presença do casalinho de Sapos que davam algum colorido ao hall do Rivoli (ainda que fosse praticamente só em tons de verde). Foi menos um spot irritante no início das sessões, mas o financiamento certamente daria algum jeito. Em vez de Sapos, tivemos Mimos, mas não se viram muito assaz nem andaram, que eu saiba, a distribuir telefones móveis à borla. A Super Bock mantém-se fiel ao Fantasporto e, por tal facto, lhe estamos gratos, ainda que não tenhamos muita vontade de lhe corresponder, consumindo largamente os seus produtos, que nos podem arruinar um perfil relativamente contido.

A programação deste ano pareceu claramente melhor estruturada, não necessariamente por força de sugestões ou reparos de alguns de nós, mas provavelmente apenas porque havia menos filmes para projectar. Assim, pudemos seleccionar os filmes a visionar com muito maior flexibilidade do que em anos anteriores, tornando-se possível optar pela projecção de um mesmo filme num dia no Pequeno Auditório ou, com uma diferença de um ou dois dias, no Grande. Na prática, a vantagem foi enorme, pois permitiu praticamente excluir a segunda sala do Teatro Rivoli – o horrendo Pequeno Auditório –, de onde só guardo más, péssimas, memórias, seja pelo público indisciplinado, xenófobo ou alcoolizado, das sessões nocturnas dos fins de semana, seja pela projecção péssima que é uma marca registada dessa sala.

Quanto à selecção, conforme foi acima referido, assentou fortemente em títulos adquiridos para exibição nacional, destacando-se, uma vez mais, a presença da LNK, revelando este ano um particular pendor para distribuir cinema fantástico, o que é notório a partir de uma rápida observação da lista dos títulos com a respectiva chancela: «Adaptation», «Plots with a View», «Below», «Cabin Fever», «Deathwatch», «Hypercube: Cube 2», «Intacto», «The Gathering», «Undead», «Secretary», «The Last Minute». A Cinema Novo, organizadora do festival, distribui «Toy Love» «2009 – Lost Memories» e o hiper-violento «Ichi, o Assassino/Koroshiya Ichi». Outros títulos adquiridos para o mercado nacional, de acordo com o catálogo: «Cypher» (Filmitalus), «Desmundo», «Trece Campanadas» (FBF Filmes), «Narc», «Dog Soldiers» (Mário Pimentel), «Solaris» (Castelo Lopes Multimédia), «Darkness» e «El Segundo Nome» (Filmax). «Wendigo» não tem referência no catálogo, mas foi entretanto lançado em DVD pela Trisan.

Projecção.

Este ano as projecções foram consideravelmente melhores, o que não significa necessariamente que tenha existido alguma alteração física ou o particular intuito de procurar exibir os filmes no formato correcto. Acontece que apenas visionei um filme no Pequeno Auditório, onde a situação é pior. E, para que não houvesse surpresas, lá estava o formato inventado propositadamente para aquela sala (com proporções de aproximadamente 2:1), que se tem feito notar desde a primeira vez que a visitei, em 1999, e que tapa excessivamente o filme acima e abaixo, gerando uma situação surreal: o projeccionista tenta ajustar o inajustável, subindo (corta cabeças) e descendo (corta legendas) continuamente a imagem.

No Grande Auditório, a apresentação foi bastante aceitável, mas não deixaram de surgir janelas em 1.37:1 de filmes que não foram concebidos para esse formato (que não é usado regularmente em cinema desde meados dos anos 50). «Secretary» foi um dos casos, ainda que os efeitos secundários não tivessem sido particularmente nocivos. Quem estivesse atento notaria um par de microfones bem no topo da imagem (durante a entrevista de emprego), bem como, pelo menos, um projector. O mesmo sucedeu com «Below», igualmente de modo pouco perceptível, fora os “mattes” no final com um efeito de “letterbox” pisca-pisca algo irritante. «A Snake of June» é um caso mais difícil de julgar, mas a legendagem em inglês estava preparada para uma projecção widescreen 1.85:1 e quem ali a colocou deveria saber o que estava a fazer. Os restantes filmes foram projectados no formato adequado, sendo de anotar que os cinco anamórficos (2.35:1) dificilmente poderiam ser mal projectados. «2009 – Memórias Perdidas» revelou-se muito “apertado” no topo da imagem e as legendas estavam bem cá em baixo, o que sugere que ou a máscara de projecção usada era demasiado apertada (não parecia de todo, antes pelo contrário) ou a legendagem foi colocada com pouca precisão, i.e., muito abaixo (o mais provável).

O som pareceu melhor em relação a anos anteriores. O zumbido anteriormente detectado já não se fez ouvir, mas continua a manifestar-se um problema com os graves, que mal se notam e, sempre que há baixas frequências mais fortes, lá se ouve um ruído pavoroso, a sugerir uma coluna estragada ou prestes a desprender-se da parede. Uma revisão ao equipamento não traria mal algum.

O Regresso do Cinema Fantástico.

Este ano foi prolífero em propostas de cinema de “género”, não faltando os tradicionais e clássicos zombies, vampiros, lobisomens e psicopatas. Não deixando de haver propostas interessantes ao nível do chamado “cinema de autor”, o género que costumava ser imagem de marca do Fantasporto esteve em alta. E não apenas em quantidade, pois puderam ver-se alguns filmes realmente interessantes, numa selecção que já não pareceu, como a do ano passado, um mero acto quantitativo.

O tema subjacente ao discurso deste ano foi consideravelmente grave e pesado, notando-se alguma tensão em Beatriz P. Pereira, que leu algo erraticamente o texto preparado. Fiquei por perceber a “garantia” dada de que “o Fantasporto é do Porto e daqui não sai”, recebida com aplausos esfuziantes, que pareceram remeter para um certo “clubismo” ou bairrismo cuja necessidade de exacerbação me escapou, mas que consegue provocar algum desconforto em qualquer pessoa que tenha vindo do sul. Como nesta semana poucas notícias ouvi ou li, pode-me ter escapado a ameaça por parte de alguma entidade de pegar no festival e de o levar para Lisboa ou Beja, que poderia justificar essa afirmação.

É óbvio que o Fantasporto está mais que implantado no Porto e que ninguém sequer conceberá uma mudança de base (mas a que propósito?) Estão lá os meios, a organização e o público. E está lá a história também. A maioria dos frequentadores habituais do festival estará mais preocupada com a qualidade de selecção de filmes (e, já agora, da projecção), do que propriamente com regionalismos e políticas. A única “questão regional” que me ocorre, no âmbito do festival, é que ainda se demoram umas três horas a chegar ao Porto.

Deixamos rapidamente a política e entramos na Secção Oficial Cinema Fantástico, onde o cinema espanhol, sobretudo aquele com a chancela da Filmax, marcou novamente uma forte presença. O Grande Prémio foi atribuído a «Intacto», que infelizmente não tive oportunidade de visionar, mas as projecções de títulos do país vizinho começaram logo no primeiro dia da Secção Oficial, com «El Segundo Nombre», «Trece Campanadas» e «Darkness». Felizmente poderiam ser vistos em dias posteriores, então no Grande Auditório, com condições mais dignas de exibição, algo que tive oportunidade de fazer, excepto em relação ao primeiro, que lá se teve de suportar num formato de projecção imaginário, com os minutos iniciais no típico sobe-e-desce da imagem que acredita que o enquadramento correcto anda por ali algures – corta cabeça, corta legendas, corta cabeça...

Jaume Balagueró esteve uma vez mais no Porto, desta vez, finalmente, antes do seu filme, e não a apresentar ainda mais um trailer (o terceiro, com 12 min; para o ano é que é!) Foi apresentado como “John” Balagueró o que é um indicador de que o realizador adoptou um pseudónimo para o mercado norte-americano ou de que eu ando a ouvir muito mal.

Passemos para outros filmes de género, começando pelos falados em inglês (para distinguir dos... espanhóis...) Pois bem, das terras do Tio Sam só ficamos surpreendidos quando um filme de horror é original e sem compromissos, no que toca a padrões de desenvolvimento de histórias, originalidade dos temas, representação de violência, criação de atmosfera de horror, etc. Os filmes apresentados não trazem propriamente nada de novo. Mas como também não era o que esperávamos, não ficamos particularmente chateados.

«Below» («Ameaça Submersa») é mais uma incursão de David Twohy pelos terrenos do cinema fantástico, depois de entradas na sua filmografia como «Impostor» – visto na edição anterior do festival –, «The Arrival» ou «Eclipse Mortal/Pitch Black». Twohy tem tendência a fazer filmes interessantes, a caminho do “médio+”, desde que tenha um texto decente nas mãos. No caso, Darren Aronofsky, autor dos excelentes «Pi» e «Requiem for a Dream», surge como co-argumentista, mas trata-se certamente de um trabalho subcontratado – há que pagar a renda –, já que não se vislumbram “marcas de autor”, num filme que oscila entre a história de fantasmas e o mistério. O cinema de fantasmas (“comercial”) parece não conseguir fugir a esta estrutura narrativa: há sempre um mistério que se vai revelando com a presença cada vez mais próxima dos seres do Além. Perante exemplos miseráveis como «Ghost Ship», «Below» até não é mau de todo, sofrendo apenas com o facto da história não ter particular impacto, conduzindo-se a um clímax pouco digno desse nome. Do início ao fim, não deixa de se sentir que se trata de um filme feito porque filmes têm de ser feitos, não existindo grande entusiasmo por parte do elenco ou dos cineastas. Este foi um dos filmes brindado com uma projecção inadequada (quadrada, 1.37:1), a revelar alguns micros no topo da imagem, menos aborrecidos – porque quase imperceptíveis – do que “mattes” intermitentes, resultantes de uma montagem que alterna duas tomadas de câmara, uma com formato fixo na película e outra em “soft matte”. Em linguagem mais leiga: faixas negras que aparecem e desaparecem, numa espécie de “letterbox” que vai e vem e que devia estar tapado por máscara de projecção adequada (1.85:1).

«Deathwatch» («O Olhar da Morte») é um filme britânico, numa co-produção com a Alemanha bem adequada à temática: passa-se na Iª Guerra Mundial, mas a história não é sobre o conflito, isto é, não há necessidade de separar os bons dos maus, consoante a sua nacionalidade. A história envolve um grupo de soldados, presos numa trincheira, cercados por uma ameaça desconhecida e, tratando-se de um filme de horror e fantástico, não será revelar demais dizer-se que a ameaça não é propriamente um snipper inimigo. Pode-se, talvez, inserir numa mesma categoria virtual de «Trece Campanadas», pois estamos perante mais uma história que mantém o seu interesse até certo ponto, mas que depois resvala para a banalidade e para o previsível, sendo de admitir que, num formato mais curto, encheria muito bem mais um episódio de uma série de fantástico, que até se veria com prazer até ao fim, excepto se nos distraíssemos a fazer zapping durante um intervalo de 20 minutos. Poderá fazer recordar «The Bunker», visionado o ano passado, mas passado na IIª Guerra Mundial, trocando o bunker do título pela trincheira, mas esse ajusta-se melhor, estruturalmente, ao grupo dos “filmes de fantasmas com mistério obrigatório” («Below», «Ghost Ship» e, em certa medida, «Trece Campanadas»). A liderar o elenco temos Jamie Bell, célebre por alguns passos de ballet em «Billy Elliot», que não parece particularmente confiante neste papel. O filme, realizado por Michael J. Bassett, tem alguns momentos de tensão que se vai esvaindo sem chegar a atingir os efeitos esperados, o que poderá dever-se a cortes ao “gore” impostos pela produção, que também não disponibilizou orçamento para o final grandioso que havia sido concebido.

Dos lobisomens passamos para os zombies e «28 Days Later», de Danny Boyle, o qual passou pelo Rivoli, acompanhado do argumentista Alex Garland e do produtor do filme, Andrew MacDonald. Boyle, na sua introdução ao filme, extraiu algumas gargalhadas do público ao explicar que não se tratava de uma sequela de «28 Days», um filme de Sandra Bullock sobre alcoolismo e a força para vencer as adversidades (ou algo por aí). Rodado em vídeo digital, com resolução cor e contrastes pouco agradáveis de se verem num grande ecrã, «28 Days Later» consegue capturar o espírito e a honestidade dos clássicos de George Romero, que pretendiam apenas contar uma história com princípio, meio e fim, sem necessidade de se manterem ligeiros para não chatear a audiência ou de completar “arcos emocionais”, com redenções forçadas no último acto. As personagens centrais são como são, aparecem ali porque calhou serem sobreviventes e o seu percurso leva-as muito naturalmente na procura de outros humanos, com os quais possam reconstruir uma comunidade. A entrada de militares em cena não é novidade no que toca a filmes de zombies, que têm surgido ou como criadores de uma arma biológica («Return of the Living Dead») ou como meros estudiosos do fenómeno que tentam conter («Day of the Dead»), mas o argumento integra-os de modo interessante, ainda que se pareça perder um pouco de ritmo chegados a esse segmento. Entretanto estreado comercialmente (21 de Março).

Ásia.

Este ano a selecção de cinema asiático foi muito limitada, não reflectindo, de modo algum, as tendências das cinematografias mais dinâmicas daquela zona do globo, o que, aliás, já tinha vindo a suceder nas últimas edições do festival. O orçamento limitado, que resultou numa selecção oficial preenchida com muitos títulos comprados para exibição nacional poderá ser uma das razões, mas não deixa de ser notório que os poucos títulos que tivemos não desenham um quadro muito positivo do cinema coreano, i.e., aquele mais representado nesta subsecção virtual. Quanto ao japonês, há menos por que reclamar, pois, apesar de termos tido apenas dois filmes, um e outro, passíveis de provocar amores ou ódios – mas dificilmente a indiferença –, são títulos importantes no seio da produção nipónica recente. No que toca à Coreia do Sul, têm-se produzido obras de grande qualidade, mas, depois de uma boa introdução a estas cinematografias, apresentada na edição de 2001, não têm sido mostrados no festival as obras mais marcantes com origem nesse território.

Decepção número 2: «Elysium», um filme de animação digital sul-coreano que começou a ser produzido em 1998, tendo sido finalizado apenas no ano passado, ainda por estrear comercialmente na Coreia do Sul, e que deve ter custado uma quantia absurda, considerem-se dólares americanos ou won. A animação não é particularmente eficaz, os bonecos são feios, não se inserindo na categoria de “cartoons” nem de humanos realistas. Parecem manequins animados, testes extensos de um software 3D tipo Poser, nunca chegando a adquirir vida própria. Fica-se com a sensação de que o produto finalizado ainda está por vir e que estamos ainda na presença de um esqueleto, não do render final. A história não ajuda nada. Aparentemente uma reciclagem auto-consciente de ideias descartáveis já usadas, mistura conceitos da «Guerra das Estrelas Episódio Um», com uma corrida “emocionante” de motos voadoras, a personagem central chama-se Van, tal como o herói da série de animação japonesa “Escaflowne”, e, tal como ele, surge aos comandos de um robot-guerreiro gigantesco. Mas, antes da catástrofe, é um entregador de pizzas, como a personagem central de “Futurama”. Para uma história em que a terra é invadida e praticamente dizimada por uma força invasora (do Planeta Elysium), o filme tem um impacto surpreendentemente reduzido. A tentativa de produzir um produto internacional, com guião e vozes em inglês, e um miúdo com o seu robot amigo, no papel do comic relief irritante, são outras agravantes.

Tendo em conta o grande orçamento – sempre ridículo por comparação com os custos do cinema comercial americano – há alguns efeitos especiais que deixam muito a desejar e a componente dramática não é particularmente efectiva, mas «2009» permanece uma proposta válida enquanto entretenimento de ficção científica e acção, no meio de um cenário de História alternativa que também possibilita algumas reflexões. Pela audiência repetiam-se risinhos motivados por limitações culturais, sempre que um actor gritava em japonês, que nos voltam a lembrar que o público mainstream que o festival actualmente atrai mantém a tendência de afastar da selecção títulos estrangeiros – perdão, não-anglófonos – e independentes, que sejam demasiado estranhos para uma audiência cujas referências culturais dominantes são pipocas, fast-food, hollywood e telelixo.

Sobre «Whasango», ou «Volcano High», já se falou brevemente a propósito de Sitges (a título de referência, já que não foi aí visionado). Por outro lado, aproveitei a oportunidade de o ver numa sala relativamente cheia, no Porto, onde foi curiosamente bem recebido pela plateia (e balcão), a provar que certos géneros no âmbito do cinema comercial japonês e coreano são mais facilmente aceites pelas audiências locais: no caso, o estilo manga, anime e uma certa referência a «The Matrix» (que também se alimentou de manga e anime, entre outras coisas), ajuda à absorção por parte de um público que tem mais dificuldade em ver pessoas “reais”, no dia-a-dia, a fazerem coisas normais, tal como falar umas com as outras, permitindo que os olhos e os sentidos se percam a olhar para elementos periféricos e – ridiculamente – a questionar diferenças sócio-culturais.

Será pacífico referir que valiam mais os dois japoneses do que os quatro coreanos juntos. Quanto ao “filme-choque” de Miike Takashi, remeto para o texto escrito no âmbito de Sitges 2002 [»], onde o visionei. Seria curioso rever o filme com a audiência local, pois as reacções são sempre um extra perante filmes desta natureza, concebidos em parte para provocar (ou para chatear). Pelo que ouvi dizer, houve alguns abandonos da sala, como seria inevitável, já que sucede em toda a parte por onde o mesmo vai passando. E, ao contrário de «Audition», que prende o espectador antes de o pôr à prova, «Ichi» não demora a difundir cenas da mais ridícula violência.

Cinema de Autor, Sexo irresponsável e Palmadinhas. O ano passado o Fantasporto apresentou alguns títulos germânicos interessantes. Este ano, para além do estimulante «Tattoo», tivemos «Der Felsen» ou «A Map of the Heart», que, desde logo, vinha com a desvantagem de uma fotografia em vídeo digital pouco atractiva. O que poderia ser um interessante ensaio sobre o mal de vivre de uma mulher frustrada por não conseguir deixar de ser a amante para passar a ser a esposa, sozinha e longe de casa, oscila entre um registo do mais preguiçoso “arthouse”, onde a narrativa se protela infinitamente e as personagens fazem coisas com pouca lógica só porque lhes dá para aquilo, e o cinema erótico franco-italiano dos anos 70, com a protagonista a enrolar-se com quase todos os que lhe passam pela frente, no espaço de um par de dias, ainda que o filme queira manter uma atitude séria e emproada. C'est l'ennui. Sexploitation artístico pode funcionar, mas não me parece que os ingredientes certos se tenham reunido aqui, com duas vertentes que se juntaram como água e azeite. Acresce ser demasiado longo e, claro, DV escuro e com má definição.

O melhor filme a que pude assistir na Semana dos Realizadores foi «L.I.E.» (EUA), de Michael Cuesta. Apesar das referências à pedofilia que pouco mais servem do que para tentar vendê-lo como um filme “polémico”, «L.I.E.» é um drama sólido centrado num adolescente de 15 anos no meio da alienação do mundo moderno, órfão de mãe – falecida num acidente na Long Island Expressway, cujo acrónimo dá título ao filme – e a viver numa residência luxuosa com um pai ausente e sobre o qual pendem suspeições de corrupção. Há muita coisa a passar-se aqui e a pedofilia e prostituição de adolescentes, sendo uma realidade, não constituem o tema do filme. As referências a essas situações são casuais e por vezes envoltas num humor relativamente negro. A personagem de Brian Cox – que bisou este festival, estando também presente em «Adaptation» – não é apresentada como um monstro irracional, antes como alguém que pondera bem os seus actos e está sempre lúcido por forma a controlá-los racionalmente, mesmo reconhecendo serem crime. O trabalho do actor é digno de uma nota, ainda que o prémio de interpretação tivesse ido para o jovem Paul Franklin Dano, cuja performance é certamente meritória.

«Pâté» é uma curta mais ambiciosa, com um excelente design de produção e de vestuários, passando-se num mundo pós-apocalíptico, onde baratas podem ser um verdadeiro pitéu e onde um conviva que não era esperado para o jantar pode constituir um grande incómodo, devido à escassez de bens alimentares. Principalmente se se tratar do único homem do planeta, o qual convém tratar bem. O aspecto visual desta obra é o seu trunfo mais forte, pois a história acaba por se revelar demasiado longa, com os seus 30 minutos, pois resume-se fundamentalmente – como muitas curtas-metragens – à apresentação de uma situação peculiar seguida de uma “punchline” e aqui, passados uns 15 minutos, já estamos preparados para o remate, que, no entanto, ainda se faz esperar. Há outros factores de enriquecimento desta obra, como o luxo de uma decoração de “bom mau-gosto” ou a constatação de que o apocalipse não impede a existência de uma família “aristocrática”, com uma criada dedicada. A realizadora Agnieska Wojtowicz-Vosloo, de 25 anos, que assina também a direcção artística, concebeu «Pâté» para poder conseguir convencer algum estúdio a financiar o argumento que escreveu para o que deverá ser a sua primeira longa-metragem: «Dreaming of Red Fish». O “look” refinado desta obra, que não pode deixar de remeter para a dupla francesa Jeunet-Caro ou para Gilliam de um par de décadas atrás, mas também para os mundos de Moebius e Jodorowski, é, por si só, suficiente para ficarmos na expectativa em relação ao trabalho futuro desta realizadora.

Finalmente, «Putain la Vielle Faut pas L'Enerver» é uma curta de seis minutos com montagem muito rápida, muito divertida e bem executada, com o único defeito de ficar a saber a pouco. Encontramos uma dupla de assaltantes fechados num quarto, ouvindo-se sirenes ao longe. É a rádio que nos explica que os dois acabaram de assaltar um banco. Ele é pequeno e enfezado, ela corpulenta e muito, muito, mal humorada. O título diz tudo. A “velha”, depois de um trabalho bem sucedido, exige um pouco de sexo, mas o desgraçado do seu “Clyde” não está para aí virado, sendo sujeito a muita violência cartoonesca. Com Josette Stein e Dominique Pinon, rosto familiar do cinema de Jeunet e Caro. O realizador Abel Ferry esteve presente no Rivoli para introduzir o filme e tentou uma tradução do respectivo título para português que soou a algo como “carállehô, a vélhá nao á podem enérvare” – um esforço devidamente recompensado com aplausos.

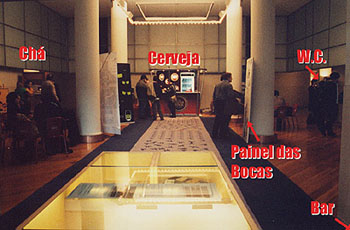

Certos hábitos não nos foram retirados, como o cházinho gratuito no 3º andar, servido com simpatia q.b., a que se adicionaram provas do novo produto do patrocinador principal e que parece ter gerado uma mini guerra comercial. Se o chá desaparecesse, então aí é que sentiríamos verdadeiramente a crise.

Mapa essencial do terceiro piso do Rivoli. Imprima-o ou memorize-o.

«Adaptation», da equipa de «Being John Malkovitch», de Spike Jonze, escrito por Charles Kaufman, foca a espiral de loucura que assola o argumentista, Kaufman, que têm de entregar um texto para um filme de Hollywood, com base numa história de tráfico de flores, num filme sobre o filme sobre o filme, com um mecanismo narrativo auto-consciente até ao limite. Uma verdadeira pescadinha de rabo na boca ou a serpente universal, Ourouboros – aquela que morde a própria cauda. Mais desenvolvimento fica reservado para um eventual comentário ao filme, que, por esta altura, está em exibição comercial. No final da projecção, o Sr. Presidente Rui Rio abandonou o seu convite (ou um postal ou outro papel da mesma categoria – formato e gramagem) em cima da borda do balcão, em vez de o depositar convenientemente no caixote do lixo mais próximo. Um péssimo exemplo e uma atitude lamentável, que convém anotar, que nos pode fazer pensar se será mais “arrumado” no que toca à coisa pública.

Sessão de Abertura

As secções competitivas foram inauguradas com a projecção do filme «Adaptation», que estrearia comercialmente duas semanas depois. O discurso de abertura esteve a cargo de Beatriz Pacheco Pereira, a Directora de Programação do festival – “vigiada”, à distância, pelo Presidente Mário Dorminsky, do alto do balcão –, que espetou as farpas obrigatórias nas entidades que este ano apertaram os cordões às bolsas e provocaram a míngua no orçamento, nomeadamente a Câmara Municipal do Porto e o ICAM. Algo que o Ministro da Cultura, Pedro Roseta, e o Presidente da CMP, Rui Rio, poderão não ter gostado de ouvir – principalmente depois de terem sido sonoramente vaiados e pateados quando a sua presença foi anunciada pela oradora – mas que certamente deveriam estar à espera, já com o sorriso político adequado pronto a entrar em acção.

«El Segundo Nome» é uma adaptação de um livro de Ramsey Campbell e o que tem de melhor é mesmo o texto. Ainda que a actriz americana Erica Prior tenha uma performance esforçada, a direcção de Paco Plaza é muito desajeitada e o filme nunca encontra verdadeiramente o tom certo, com momentos que recordam um registo de telefilme e outros temperados com tratamento estético que nunca chega a ajustar-se, nem a conseguir transmitir o drama dos momentos finais. O argumento, por si só, não é um texto nada mau, onde faltaria mesmo limar opções no confronto final que não fazem muito sentido. É uma pena que a execução não tenha conseguido manter-se à altura do material-base.

Paco Plaza, realizador de «El Segundo Nombre».

«Trece Campanadas» (i.e. badaladas), por outro lado, é um filme de género que não está mal executado de todo, mas cujo desenvolvimento a nível de argumento se apresenta subnutrido: as personagens principais, sobretudo o casal central à narrativa, começam a dar-se a conhecer, e a trama a adensar-se, mas cedo o interesse do espectador se dilui no que se vem a revelar uma história de possessão e mistério muito directa-ao-assunto, que melhor pareceria adequar-se a um episódio de 60 minutos uma série de TV. A piorar, a possessão é filmada de modo tão realista quanto desinteressante, guardando para as caretas dos actores o impacto que não se concebeu formalmente, e o mistério é demasiado ligeiro. Trata-se de uma co-produção com Portugal, que inclui Diogo Infante num papel secundário. O filme, rodado em castelhano para fugir à regra, foi precedido por uma breve introdução pelo realizador Xavier Villaverde e pelo seu produtor português, cujo nome não me parece que tenha sido proferido por quem o apresentou e o catálogo não é muito detalhado no que toca a tais dados. Arriscaria tratar-se de José Macedo, o único nome português que aparece na ficha do filme – como produtor associado – no catálogo de Festival de Sitges do ano passado (aparece "Maceda", mas resolvi arriscar). Se estiver errado, alguém terá a bondade de me corrigir. Acrescente-se que nenhum dos festivais regista o filme como co-produção Espanha/Portugal e que Sitges credita a personagem de Raúl a um tal de Diego Infante.

José Macedo, o produtor português de «Trece Campanadas», ao microfone, e o realizador espanhol Xaviel Villaverde.

Passemos ao mais interessante dos três espanhóis visionados e o único que realmente valerá a pena recomendar: o muito esperado «Darkness», de Jaume Balagueró, de que já tínhamos visto um trailer no Fantasporto de 2001 (e outro o ano passado). Valeu a pena esperar? «Darkness» não tem um argumento original, nem traz nenhuma inovação no modo de apresentar a sua temática fantástica, que gira em redor de uma casa aparentemente assombrada e de um mistério ligado a actos terríveis de há décadas atrás, que ameaçam agora regressar. Rodado em inglês, com um elenco transnacional, com a americana Anna Paquin, a sueca Lena Olin, o escocês Ian Glen, o italiano Giancarlo Giannini e o espanhol Fele Martinez, esta obra de Balagueró é um filme de género “puro”, com mais forças do que fraquezas, que consegue lidar com um argumento consideravelmente já usado e reutilizado, sustendo-se no suspense e na atmosfera criada e no desempenho do elenco que compõe a família no centro da narrativa. Ficou a faltar mostrar algo mais no final, depois de muita sugestão e de se começar a vislumbrar qualquer coisa (as criaturas nas fotos eram bastante sugestivas, mas depois parece que o filme terminou antes que fizessem qualquer coisa relevante). Também não faria mal se as personagens espanholas falassem castelhano entre elas. É positivo que não se vislumbre um final “americanizado” apesar da ameaça da Dimension poder ter sugestões de como melhorar o filme, conforme é marca registada da Disney e das suas subsidiárias, no que toca a obras estrangeiras.

Jaume Balagueró, realizador de «Darkness» e de «Los Sin Nombre».

«The Gathering» (não terá título em português ou pelo menos não foi ainda adicionado à cópia projectada, com legendas já impressas) mostra-nos Christina Ricci, uma americana que deambula, perdida, por estradas do campo em Inglaterra, até vir a conhecer, acidentalmente, uma simpática família que lhe dá guarida. Arrancando com respeito por convenções que parecem difíceis de fugir, com uma introdução a revelar o surgimento do “Mal”, «The Gathering» insere-se na subcategoria do filme de horror que se funda na Bíblia ou em profecias ou pretensos factos ocorridos num passado obscuro da cristandade. Aqui começamos com a descoberta de uma obra de arte com centenas de anos e que, aparentemente, deveria permanecer longe dos olhares da humanidade. Mas a verdade é que o desenvolvimento da história em nada sugere que essa descoberta constitui – do modo clássico – o libertar do Mal. Não se consegue esconder que a representação artística e o seu estudo não passa de uma necessidade de ir fornecendo à audiência informações sobre a natureza dos factos estranhos e aparentemente sobrenaturais que começam a manifestar-se. Paralelamente, há outros pontos no texto sem ligação lógica, como se deixados em branco, para mais tarde preencher. A premissa é curiosa, mas o filme parece ter sido escrito em blocos que foram interligados sem trabalho posterior que assegurasse continuidade e coerência. Os actores também parecem estar pouco seguros do que andam para ali a fazer. Há uma cena, inclusive, em que uma personagem gravemente ferida, quem sabe às portas da morte, parece estar aborrecido(a) com uma nódoa de café na roupa ou algo igualmente insignificante. Os diálogos são fracos, as personagens unidimensionais, os tempos dramáticos mal geridos e a conclusão é tão artificial que até dói. Para ilustrar o modo como o filme prendeu a audiência, basta dizer que uma referência a pedofilia pôs a sala num alarido de gargalhadas (!) quase surreal. Surpreendentemente, no final, «The Gathering» até recebeu aplausos sonoros.

Michael J. Bassett responde a algumas questões sobre «Deathwatch» »

Melhor, melhor, bem melhor do que qualquer um dos anterior títulos anglófonos – que bem poderiam ser todos produções americanas –, foi o mais marcadamente british «Dog Soldiers», de Neil Marshall. A história é simples e típica do cinema de horror de zombies, colocando um grupo de soldados, fechados numa casa isolada no meio de uma floresta, cercada por um inimigo fora do comum. Este é um género de filme que claramente enriquece a selecção de um festival de cinema fantástico e seria óptimo que pudéssemos ver mais obras com algum cunho pessoal, originalidade e uma linguagem cinematográfica não tão marcadamente “pelos números”, como sucede na generalidade das entradas de estúdio americanas e derivados. Também é verdade que gostaríamos que, nos dias de hoje, só por uma vez, alguém fizesse um filme de horror em que se conseguisse ver perfeitamente a acção, ao invés da usual histeria, a que «Dog Soldiers» nem sempre foge, em que se faz muito barulho e se atira sangue de fora do enquadramento contra a parede. Que não passe a ideia de que estamos perante um produto “soft”, com sangria medida ao milímetro – ou melhor, ao mililitro – pois há violência gráfica no filme de Marshall, e não é assim tão infrequente, mas surge sobretudo no contexto de planos estáticos, mostrando consequências, não à acção em si. O filme não chega para aterrorizar, apesar de ter alguns momentos mais sérios do que outros, e a violência resulta inclusive em dois ou três momentos hilariantes, onde se inclui uma excelente referência a «The Matrix», que, para variar, não é um efeito de “bullet time” usado na galhofa. (A referência será subtil, a julgar pelo número reduzido de espectadores que se manifestou com uma risada).

«Tattoo», do alemão Robert Schwentke, é um filme com os pés mais assentes na terra, sem elementos sobrenaturais à mistura. Pega na típica dupla “polícia maduro e experiente – polícia jovem e verde”, no âmbito de uma investigação policial que, apesar do tom negro e de várias cenas sangrentas, para variar, foge ao terreno, por vezes limitado, do filme de serial killers, ainda que o ponto de partida para aí empurre: comete-se uma série de homicídios, com vista à remoção das tatuagens das vítimas. O polícia jovem é fã de techno e consumidor de ecstasy, o que não fica bem a um agente da lei, e trabalha em investigações ligadas à informática e à Internet, vindo a ser recrutado à força com base no seu conhecimento das culturas underground urbanas de Berlim. À medida que a investigação progride, como não podia deixar de ser, o polícia “verde” vai amadurecendo, mas «Tattoo» consegue contornar o déjà vu, com o seu par de personagens bem desenvolvidas, com suas fraquezas e limitações humanas. A premissa é interessante e original e não é usada como mera desculpa para uma sucessão de mortes, antes se desenvolvendo de modo consideravelmente realista, com a apresentação dos vários mercados, a oferta e a procura, artistas reputados, meios legais e ilegais de coleccionar, etc. É certo que não se contornam alguns clichés – que não vou mencionar, por se prenderem com certos pormenores ou “surpresas” – mas, de um modo geral, a narrativa é sólida e o final particularmente satisfatório. Poderá apontar-se uma falha no modo convencional como o criminoso parece ser omnisciente e omnipresente, mas pelo menos não prosseguimos com a estrutura irritante que, depois da revelação da sua identidade ou presença, se torna subitamente humano e desata a debitar um discurso explicativo de cinco minutos sobre as suas motivações até que, quando está prestes a eliminar o herói, desarmado e à sua mercê, alguém que julgávamos morto, aguarda o final das explicações para disparar a sua última bala, voltando a cair, cara no chão, espirrando sangue, depois de balbuciar “morre... sua... besta... mataste... o meu pai/mãe/filha/namorada...”

Danny Boyle, Alex Garland e Andrew MacDonald, acompanhados por Mário Dorminski.

De entre os filmes da Coreia do Sul projectados, se houve surpresas foi pela negativa. «Say Yes», apresentado fora de competição, já tinha conseguido uma certa unanimidade entre a comunidade de fãs de cinema coreano, que basicamente o têm qualificado como um dos piores filmes saídos da indústria local. Nesse sentido, não desiludiu de todo. Com violência gráfica q.b. e uma pitadinha de sexo, «Say Yes» é demasiado longo e tem um texto demasiado forçado e limitado, onde as personagens, um casalinho jovem numa viagem pelo campo, não agem de forma natural nem lógica, mesmo dando alguns desconto por questões socio-culturais que nos possam escapar. Mas torna-se ridículo, por exemplo, a quantidade de vezes com que se empata tempo com conclusões de que “aquele senhor com um ar de psicótico homicida não deve ser má pessoa”, ou o compromisso com o casal a meio do filme, que não era justificado de modo algum. Certamente não era por receio de uma ameaça com a lei, pois a polícia não iria prestar atenção a um queixoso que retira e volta a colocar uma queixa, só porque lhe apetece. A “acção” só acontece verdadeiramente depois de perto de uma hora de filme, numa altura em que já estamos deveras aborrecidos, e o caminhar para o final “choque” acaba por ser um tormento, mas não pelas razões que os cineastas pretendiam. A colagem a «Funny Games» não é muito justificada. Estamos sim perante uma fraca versão de «Terror no Auto-Estrada/The Hitcher», o filme de Robert Harmon, com Rutger Hauer, cuja estrutura é muito similar, bem como grande parte do desenvolvimento da história, mesmo até ao clímax dramático que se tenta construir.

«2009 – Memórias Perdidas» veio a estrear no AMC, a 7 de Março, uma semana depois do encerramento do festival. Na sequência de muitas reacções negativas, acabou por se revelar uma agradável surpresa. Não é um grande filme, nem nada que se pareça, mas atinge um razoável equilíbrio entre o entretenimento proveniente da acção – ao “estilo John Woo”, mas, e depois? – e a história fundada num passado alternativo que parte do fracasso do assassinato do estadista japonês Ito Hirobumi, em Harbin, Manchúria, em 1909. O Japão controlava, de facto, a Coreia, mas o assassinato virá a ser usado como justificação para a anexação formal do território. Com a reescrita desse facto histórico, há toda uma série de acontecimentos radicalmente alterados e a Coreia do Sul, libertada no final da guerra em 1945 e dividida desde 48, permanece, nesta realidade alternativa, um território nipónico em 2009; o hangeul não é lido em lado algum e o coreano quase foi extinto, sendo ouvido apenas entre os membros da resistência, e a língua dominante – também do filme, em coerência – é o japonês.

A versão projectada é a montagem preparada para o mercado internacional, mais curta 20 minutos do que a que está presente no DVD editado na Coreia do Sul que, aparentemente, é a única fonte para a versão original. É fácil de entender porque é que o filme foi encurtado, já que duas horas de um filme de acção tolo podem causar algum cansaço na audiência e até as cenas de acção, que nunca chegam realmente a descolar (trocadilho não intencional), podem gerar algum cansaço. A preocupação foi provavelmente fazer o filme funcionar melhor no mercado exterior, partindo-se do princípio – perigoso para a integridade das obras cinematográficas – de que cada filme precisa de ser adaptado a cada mercado. Não há propriamente remoção de especificidades culturais, antes um mero intuito de reduzir a extensão do filme, que assim resultou na exclusão de segmentos inteiros e de subdesenvolvimentos da história. Na versão longa, o herói Kyeong-su tem encontros iniciais com o reitor da escola e com o seu galo de estimação e há um conflito inicial com o líder nos novos professores, na floresta de bambu, onde se revela que os dois já se conheciam previamente (algo que não passa para a versão curta). O segmento cuja falta se faz mais notar é a intervenção de Yoma, irmã de Shimma, líder do grupo de rugby, uma jovem um bocadito ninfomaníaca – sempre na brincadeira, claro; é um filme juvenil – que tenta seduzir o protagonista de modo a convencê-lo a juntar-se ao grupo do mano. A presença de Yoma ficou-se pelos créditos finais, mas a referência fica, assim, agora sem sentido. Um facto curioso é que na cena na casa de banho com água digital, há uma bolha de água sobre o traseiro de Kyeong-su, mas na versão internacional vemos apenas uma mancha escura, como se nesta montagem se tivessem usado elementos com os efeitos visuais inacabados.

Algumas imagens de «Whasango»: [1] uma bolha que parece ter desaparecido na versão internacional e duas cenas que apenas existem na versão coreana; [2] a introdução de Yoma, a menina marota (o plano seguinte é um close up, mas não é da cara da actriz), personagem excluida da versão curta, aparte uma breve aparição durante os créditos finais e [3] a continuação da sequência, na floresta de bambu, com o encontro dela com o herói a ser interrompido pelo sr. professor.

«Snake of June» (tradução literal de «Rokugatsu no Hebi») marca o regresso do realizador japonês Tsukamoto Shinya – que esteve presente no Fantasporto em 1992, para apresentar «Hiruku» –, desde vez com uma incursão pelos campos do surrealismo erótico (será um género?) Aqui temos a história de um casal algo dissonante: ele é gorducho e de meia idade; ela é jovem e esbelta. Se a comunicação entre os dois não é propriamente a melhor, nem vale a pena referir o sexo. A reforçar o distanciamento comunicacional entre as personagens, a profissão dela consiste em assistir telefonicamente pessoas com problemas do foro psicológico, i.e., o contacto humano directo é quase nulo. É então que surge um indivíduo que poderá ser um psicopata ou um simples tarado sexual – interpretado pelo próprio Tsukamoto – que faz chantagem com Rinko, a nossa heroína, apresentando-lhe fotos dela enquanto se dedica a alguns momentos descontraídos de prazer solitário. Assim, Rinko é obrigada a circular pelas ruas trajando uma mini-saia quase invisível, a utilizar certos acessórios e a fazer uma série de coisas algo embaraçosas. O chantagista e voyeur afirma que faz tudo pela felicidade dela (pois, pois), enquanto vai batendo mais umas chapas. É fácil de entender que algumas pessoas vejam aqui um tremendo sexismo, mas o filme funciona primeiramente num nível estético e visceral, com uma narrativa que não está particularmente interessada na progressão lógica dos acontecimentos. E convenhamos que é preciso talento para filmar algumas das cenas de «Snake in June» sem deixar o filme cair na exploitation e sustendo a grande beleza estética das imagens, afiançada pelos prémios coleccionados em Veneza (Prémio Especial do Júri) ou Sitges (Melhor Direcção Artística), a que se adicionaram o Prémio Especial do Júri do Fantasporto e o Prémio para a Melhor Actriz (Kurosawa Asuka) da Secção Oficial Cinema Fantástico.

Snake of June de Tsukamoto, com Kurosawa Asuka, na pele de vítima de um voyeur (prémio de interpretação feminina).

Harry Sinclair, o autor do curioso filme neozelandês «The Price of Milk», apresentado anteriormente no festival e distribuído pela Cinema Novo, assinou o ano passado «Toy Love», também prestes a ser distribuído – pelo menos no AMC de Gaia – e com um título de algum modo similar ao original, para variar: «Brincadeiras de Amor». «Toy Love» conta a história de um jovem imaturo que quer ter um futuro com a namorada, mas que, ao mesmo tempo, não consegue resistir a ter relações com quaisquer outras que lhe apareçam pela frente. Por outro lado, ela também está algo indecisa entre o jovem cheio de estilo e o mecânico cheio de óleo. Junta-se Chloe, uma rapariga que se interessa por homens comprometidos ou, pelo menos, que a possam levar numa viagem a um sítio qualquer. Diálogos e montagem rápida resultam na eficácia do humor de algumas situações, mas a graça esgota-se cedo, quando se quer sair do mero esquema dos gags contínuos e se tenta partir para o desenvolvimento de uma história. Quando o nosso herói parece mais preocupado com uma idiotice qualquer do que com a namorada que está no hospital sente-se que o filme já não tem lá muita piada. E depois ainda falta quase metade. A cópia visionada apresentou sérios problemas com a legendagem (impressa na película), adiantada consideravelmente em relação aos diálogos, a partir do meio do filme mesmo até ao final, de modo que quem seguisse o texto não conseguiria aproveitar muito do respectivo humor (intencional). De acordo com a Cinema Novo, a estreia foi adiada para permitir que este problema fosse corrigido. A tradução tinha outro problema sério: a censura dos palavrões é verdadeiramente inacreditável, tendo em conta que os diálogos originais são muito “coloridos”, com “fuck” e seus derivados linha sim, linha sim. Não passou um incólume.

Curtas.

Este ano a crise levou a que a selecção de curtas-metragens fosse relativamente curta, ficando-se por sete propostas provenientes de quadrantes diversificados. Na primeira metade do festival, foi possível assistir a três delas: «Patê» (EUA), «Putain la Vieille, Faut Pas L'Enerver» (França) e «Chambre Jaune» (Bélgica). A última venceu o prémio no Festival de Sitges de 2002, mas teria de ler uma sinopse algures para poder comentá-la. Não me lembro de todo do que se passa. Acho que havia um quarto e que era amarelo, mas não estou seguro. Estou convencido que não se passou realmente muito, mas provavelmente a minha opinião não será a maioritária. Gosto de surrealismo, tanto quanto qualquer pessoa, mas oito minutos talvez não cheguem para que abstracções tenham algum impacto ou que sejam registadas.

Abel Ferry, realizador de «Putain la Vielle, Faut Pas L'Enerver», introduz o seu filme e tenta um pouco de português.

Fotos: Pedro Oliveira

Sexta, 21 | Sábado, 22 | Domingo, 23 | Segunda, 24 | Terça, 25 |

El Segundo Nombre Adaptation Whasango [Volcano High] Say Yes |

28 Days Later Trece Campanadas Deathwatch Secretary 2009 Lost Memories Narc |

Dog Soldiers Below Toy Love Darkness |

Rokugatsu no Hebi [A Snake of June] Der Felsen [A Map of the Heart] L.I.E. The Gathering |

Elysium Tattoo |

|

| À Chuva 1: «Rokugatsu no Hebi» [«A Snake of June»], de Tsukamoto Shinya. |

Grande Prémio: «Intacto», de Juan Carlos Fresnadillo (Espanha)

Prémio Especial do Juri: «Cypher», Vincenzo Natali (Canadá) e «A Snake of June», de Shinya Tsukamoto (Japão)

Melhor Realização: Danny Boyle, por «28 Days Later» (Reino Unido)

Menção: Robert Schwentke, por «Tattoo» (Alemanha)

Melhor Actor: Jeremy Northam, em «Cypher»

Melhor Actriz: Asuka Kurosawa, em «A Snake of June»

Melhor Argumento: Juan Carlos Fresnadillo e Andrés Koppel, por «Intacto»

Melhore Efeitos Visuais: «Cypher» (Bret Culp e Bob Monroe)

Melhor Curta-Metragem: «Atraksion», de Raoul Servais (Bélgica)

Semana dos Realizadores

|

| À Chuva 2: «Darkness» de Jaume Balagueró. |

Cinematografia homenageada: Cinema Austríaco

Prémio do Júri da Crítica: «Cube 2: Hypercube», de Andrzej Sekula (Canadá)

«Nos Miran», de Norberto Lopez (Espanha)

Prémio do Júri da Audiência/Prémio JN: «Toy Love», de Harry Sinclair (Nova Zelândia)

O Fantasporto 2004 decorre de 20 a 28 de Fevereiro.

23/03/03